Behauptungen sollten begründet werden können

Eine Behauptung ohne Begründung besitzt keinen Wert, denn es ist keine Kunst etwas zu behaupten – das kann jeder.

Stellen wir eine Behauptung auf, sollten wir diese auch begründen können. Die Begründung muss dann unsere Behauptung ausreichend erklären. Tut sie das nicht, sollten wir nach einer besseren suchen. Finden wir keine, sollten wir unsere Behauptung noch einmal überprüfen und ggf. revidieren.

Inhalt

Behauptet beispielsweise jemand etwas sehr Unwahrscheinliches, das nirgendwo beobachtet oder abgeleitet werden kann, muss er die Behauptung auch ausreichend erklären (wenn er ernst genommen werden will). Tut er das nicht, darf er sich nicht wundern, wenn ihm nicht geglaubt und vielleicht auch über ihn gelacht wird.

Die Person, die etwas nicht behauptet bzw. sich einer Behauptung nicht anschließt, muss hingegen nicht erklären, warum sie das nicht tut. Nur der Behauptende hat eine Erklärungspflicht.

Selbsterklärende Behauptungen gibt es nicht

Begründen wir eine Behauptung, ist es ratsam, sorgfältig dabei vorzugehen. Unsere Begründung darf keine weitere Behauptung sein. Leider ist das oft doch der Fall, ohne dass wir es merken: Wir wiederholen unsere Äußerung lediglich ausführlicher oder mit anderen Worten und denken, jetzt wäre sie nachvollziehbar.

Wird uns unsere Behauptung nicht geglaubt, sollten wir sie anhand folgender und ähnlicher Fragen prüfen und noch einmal rekapitulieren:

Warum bin ich dieser Meinung?

Warum ist sie mir so wichtig?

Wo kann man meine Behauptung beobachten?

Kann mein Gesprächspartner meine Logik oder Argumentation nachvollziehen?

Sind uns diese Fragen egal, legen wir wahrscheinlich keinen oder nur wenig Wert darauf, dass unsere Behauptung überhaupt stimmt. Wir mögen dann nur die Idee dahinter. Sind wir hingegen wirklich von ihr überzeugt, werden wir uns auch die Mühe geben, sie verständlich darzulegen und logisch zu begründen. Es ist uns wichtig, dass man uns nicht nur glaubt, sondern auch richtig versteht.

Lehnen wir es ab, unsere Behauptung zu begründen, kann das auch daran liegen, dass wir sie für eine apriorische Tatsache halten. Die Frage nach der Erklärung empfinden wir dann vielleicht als absichtliches Störfeuer, Provokation oder auch Bösartigkeit.

Behauptungskategorien

Tatsachenbehauptung

„Die Erde bewegt sich auf einer Bahn um die Sonne.“ Ist nur formell eine Behauptung, sondern eher eine Tatsachenfeststellung, denn wir können es beobachten.

Informationsbehauptung

„Die Musik gefällt mir nicht.“ Ist ähnlich der ersten Kategorie, denn wir können davon ausgehen, dass ich keinen Grund zur Lüge habe. Im Gegensatz zur Tatsachenbehauptung könnte das jedoch der Fall sein, denn Informationen sind nicht immer richtig. Doch höchstwahrscheinlich stimmt sie.

Vermutungsbehauptung

„Wenn du dieses Buch liest, wirst du schlauer sein als vorher.“ Ich übertrage ein persönliches Erlebnis auf andere. Ich berücksichtige dabei nicht den subjektiven Charakter meiner Erfahrung. Das, was für mich gilt, muss für andere nicht auch gelten. Ob ich recht habe, wird sich erst noch beweisen müssen. Könnte stimmen oder auch nicht.

Glaubensbehauptung

„Gott erschuf den Menschen.“ Ich gebe einen überlieferten Glaubenssatz wieder. Meine Behauptung ist keine Erfahrung und reflektiert kein Wissen. Sie ist eine Äußerung, die weder widerlegt noch bestätigt werden kann.

Subjektive Logik

Logik ist ein Prinzip, mit dem wir oft und gerne argumentieren, wenn wir eine Meinung oder Ansicht vertreten. Wir sagen: „Das ist doch logisch!“, und glauben, damit wären alles klar. Wir empfinden es als überflüssig, unsere Logik zu überprüfen, weil wir einfach davon ausgehen, dass sie richtig ist.

Überprüfen wir sie trotzdem, benutzen wir dazu oft unsere eigenen Kriterien, die ebenfalls subjektive Annahmen sind. Das ist im Großen und Ganzen die Beweisführung, mit der wir unsere Logik verifizieren.

Wir neigen also dazu, unsere subjektive Wahrnehmung zu verallgemeinern. Das machen wir ganz selbstverständlich. Wir sprechen dann gerne vom »gesunden Menschenverstand«, der uns die Aufgabe abnimmt, über unsere Behauptung oder Meinung ernsthaft nachzudenken.

Diese Neigung wird durch unsere Unfähigkeit gefördert, nicht immer zwischen Subjektivität und Objektivität unterscheiden zu können. Allerdings wollen wir das oft auch gar nicht, denn dann müssten wir uns Fragen stellen, die uns nicht gefallen.

Subjektive Objektivität

Wir können beispielsweise nicht nachvollziehen, warum ein anderer Mensch eine Musikform, eine Speise oder eine Mode mag, die uns selbst nicht gefällt. Da wir aber gelernt haben, dass Geschmäcker unterschiedlich sein können, sind wir fähig, andere Geschmäcker zu tolerieren.

Schwierig wird es, wenn wir zwischen einer objektiven Tatsache und einer subjektiven Wahrnehmung unterscheiden sollen, denn Letzteres hat für uns – aus unserer subjektiven Perspektive – oft einen objektiven Anschein. Diese Unfähigkeit zur objektiven Beurteilung unserer Wahrnehmungen ist umso stärker ausgeprägt, je mehr wir emotional von einer Meinung abhängig sind.

Verklausulierte Logik

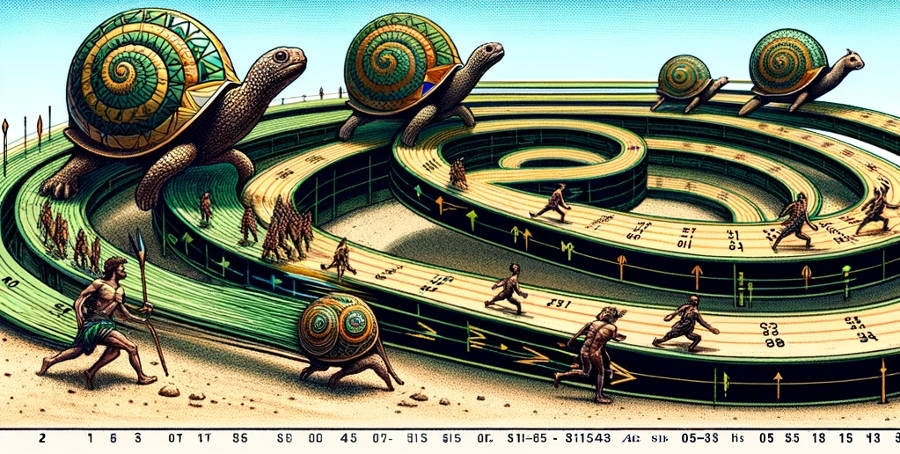

Selbstverständlich wissen wir, Zenons Paradoxon von Achilles und der Schildkröte ist nicht wirklich stimmig. Trotzdem fasziniert es uns, denn sonst würden wir nicht seit Jahrtausenden darüber philosophieren und Abhandlungen dazu verfassen. Doch es besitzt nur deshalb eine philosophische Relevanz, weil seine suggestive und unvollständige Formulierung diese Assoziation herausfordert.

Es ist eigentlich gar kein Paradoxon, sondern bloß ein rhetorisches Konstrukt, das uns zu Assoziationen verleitet, die von der dargestellten Situation gar nicht ableitbar wären, würden wir aufmerksam zuhören. Doch das tun wir nicht. Denn was beschreibt Zenon?

1. Etappe: Achilles startet von Punkt 1 (der Startlinie) und läuft zu Punkt 2, dem Ort, an dem die Schildkröte sich befand, als er von Punkt 1 startete.

2. Etappe: Ohne anzuhalten oder seine Geschwindigkeit zu mindern, läuft er von Punkt 2 weiter zu Punkt 3, dem Ort, an dem die Schildkröte sich befand, als Achilles Punkt 2 erreichte.

3. Etappe: Wieder ohne anzuhalten oder langsamer zu werden, läuft Achilles weiter von Punkt 3 zu Punkt 4, dem Ort, an dem die Schildkröte sich befand, als er Punkt 3 erreichte. Und so weiter und so fort …

Jede Etappe ist kürzer als die vorangegangene. Irgendwann sind sie so kurz, dass sie gegen null gehen. Das bedeutet: Bevor Achilles eine neue Etappe starten kann, hat er den nächsten Etappenpunkt bereits erreicht. Achilles überholt die Schildkröte also nicht deshalb nicht, weil ihm das aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, sondern weil ab einem gewissen Punkt sein Etappenstart mit seinem Etappenziel verschmilzt.

Kein wirkliches Paradoxon

In der dargestellten, idealisierten Szene ist es nämlich gar nicht Achilles Aufgabe, die Schildkröte zu überholen, sondern nur ihre Höhe zu erreichen. Und das gelingt ihm auch. Achilles erreicht sein Ziel schon, doch das ist eben nicht das Ende der Strecke, sondern die Position der Schildkröte.

Nur wenn Achilles Schritte kontinuierlich kleiner werden würden, hätte das Paradoxon einen philosophischen Wert.

Die Geschichte von Achilles und der Schildkröte ist somit kein Paradoxon. Das Paradoxon, das wir in dieser Erzählung zu erkennen glauben, ist nur das Resultat der verklausulierten Formulierung von Zenon, die uns etwas assoziieren lässt, was gar nicht da ist. Wichtige Informationen, wie Achilles Schrittlänge und die Größe der Schildkröte, werden einfach weggelassen.

Die dargestellte Szene hat ein entscheidendes Fehler: Sie wäre theoretisch stimmig, wenn Achilles Schritte kleiner als die der Schildkröte wären und nach jeder Etappe kleiner werden und ins »unendlich Kleine« tendieren. Das ist jedoch nicht möglich. Bekäme die Schildkröte beispielsweise nur einen halben Meter Vorsprung, würde Achilles sie bereits mit einem Schritt überholen!

Es ist eigentlich also absurd, darüber zu philosophieren. Dass wir es trotzdem tun, zeigt: Wir hören oft nicht richtig zu, sehen nicht richtig hin, lesen nicht richtig und sind obendrein leicht mit Effekten zu beeinflussen. Selbst die Intelligentesten unter uns.

Abschließende Bemerkung zum Thema Logik

Logik ist eigentlich etwas Einfaches. Sie setzt allerdings eine Fähigkeit voraus, die wir nicht immer besitzen: die Fähigkeit, Fakten, Geschehnisse oder Umstände (technisch gesprochen: Daten) mit Abstand zu betrachten, damit wir sie auch wahrnehmen und beurteilen können.

Denn meistens sind wir ziemlich zerstreut und abgelenkt, weil wir emotional eingebunden sind – also abhängig von einem bestimmten Ergebnis unserer sogenannten Untersuchung. Und das auf einer Ebene, die uns gar nicht bewusst ist. Deshalb übersehen wir vieles oder interpretieren die Daten falsch. In diesem Zustand befinden wir uns leider fast unser gesamtes Leben.

Sicherlich spielt der Grad der Komplexität auch eine wichtige Rolle. Wer nachvollziehen will, wie bespielsweise eine mechanische Uhr im Detail funktioniert, muss schon ein Uhrmacher sein.

Doch normalerweise sind die Umstände, Situationen und Sachverhalte, mit denen wir es im Leben zu tun haben, bei Weitem nicht so komplex wie eine mechanische Uhr. So ist es beispielsweise leicht nachzuvollziehen, dass Friedlichkeit und Freundlichkeit für alle Menschen gut sind und deswegen auch für den Einzelnen.

Will man freundlich und friedlich behandelt werden (was im Prinzip auf jeden zutrifft) ist es absolut zwingend und logisch, sich selbst freundlich und friedlich zu verhalten.

Doch seltsamerweise verschließen wir uns oft der einfachen Logik des Lebens. Handeln oder denken wir unlogisch, liegt das also nicht unbedingt an unserer Unfähigkeit dazu, sondern weil Logik uns den Spaß am irrationalen Leben verderben kann. Krieg kann Spaß machen, weil er Abenteuer beinhaltet, doch in der Rückschau ist er schrecklich. Trotzdem wollen wir nicht darauf verzichten. Das ist extrem unlogisch.

Fehler sind nicht das Problem – entscheidend ist der Wille, der dahintersteckt.

Nach Kant: das Wollen.

Wenn Journalisten Informationen und Beiträge nach ihrer persönlichen Weltanschauung auswählen und das auch noch objektiv begründen wollen, dann habe ich ein Problem mit der Nachvollziehbarkeit.

Ja klar gibt es das, denn Journalisten sind letztendlich auch nur normale Menschen und deshalb beeinflussbar oder subjektiv. Manchmal geht es aber auch nur um die Karriere, sodass ein Journalist das schreibt, was man von ihm hören will. Bei rechtsesoterischen Journalisten beobachtet man das oft.

Im Großen und ganz ist die Medienlandschaft in Deutschland aber objektiv. Natürlich gibt es Journalisten, die absichtlich Falschnachrichten veröffentlichen, um sich einen Namen zu machen. Aber geschummelt und betrogen wird überall.

Ich denke, Wissenschaftler, Politiker, Kaufmänner, Taxifahrer, Briefträger, Busfahrer etc. schummeln auch nicht weniger oder mehr als andere Leute.